日本トライアスロン物語 風神の巻 序章

トライアスロンは遊びから始まった!!

「やあキャサリン、調子はどうだい」

「最高よ。お天気もいいし…トミーはどう?」

「もちろん、絶好調さ。きょうは走ったあとでジャックとバイクに乗るんだ。だって…ランニングでは、彼に勝てないからね。ぼくの得意な自転車も一緒にやろうと約束したんだ」

「それは面白そうね。じゃあトミー、私も仲間に入れて。でも、私の好きな水泳もやるのよ」

「いいとも。ジャックはどう」

「大歓迎さ。ではラン、バイク、スイムの順でやってみよう!」

ここはアメリカ西海岸カリフォルニア州サンディエゴ。太陽の光がさんさんと降りそそぐ海岸で、スポーツ大好き人間の若者たちが砂浜に寝そべり語らっていた。この海辺の町に集まってくる若者たちは、海で泳いだり、サーフィンを楽しんだり、砂浜を駈けっこしたり、仲間達とスポーツに興じるのだ。

彼らの多くはスイマーやサーファー、ジョガー、サイクリストたちで、ソラーナビーチやパシフィックビーチと呼ぶ海で泳いで、そのまま砂浜をランニングし、また泳いでといった具合に、スイムやバイクやランをそれぞれ楽しんでいた。そのうち彼らは、自然発生的に3種目のスポーツを連続して行うようになり、3つ(トライ)の競技(アスロン)ということから“トライアスロン”と命名したのである。ハワイのアイアンマン大会が始まる5年余り前の1972年頃のことである。

そして、ついに彼らは仲間同士でトライアスロン大会を開いた。1974年9月、サンディエゴのフィエスタ・アイランドにおいて、ラン8.5km、バイク8km、スイム0.55kmの競技が展開されたのである。「シャナハン&ジョンストン・ミッション・ベイ・トライアスロン」と呼ぶミニ・トライアスロン大会だった。競技というよりも気軽に、その場に集まった者同士で行うフィットネス・ゲームだったが、これが今日のトライアスロンの原型となったのである。

「やっぱりジャックにはかなわなかったわね。トミー」

「完敗といったところかな。スイムでも差をつけられたし…」

「確かにランではトミーにリードしたけれど、バイクのゴール地点では、あともう少しで追いつかれそうだったよ。それにしてもキャサリンは泳ぎがうまいね」

「でも、たった500mほどでは、差はつかなかったわ。今度は距離を変えてやりましょうよ」

仲良しの3人は息を弾ませながら、海岸の砂浜でいつまでも語り合っているのだった。

ちなみに、この大会の参加者は46名、優勝したのは55分44秒でフィニッシュしたビル・フィリップスだった。

ハワイで トライアスロンに火がついた

サンディエゴ海岸でのフィットネス・ゲームは、海を隔てたハワイ諸島でも行われていた。もちろん今日のような競技としてのトライアスロンではなく、サンディエゴと同じく、フィットネス感覚でスイム、バイク、ランの3種目を楽しむ仲間内のスポーツとしてである。

1977年秋10月、ここはオアフ島のワイキキビーチ。常夏の島に夕暮が迫り、はるか東の空の地平線のかなたに、くっきりと満月が浮かび上がっていた。そのワイキキビーチの一角にあるビアホール「ファン・ラン」で、ビアグラスを片手にかざし大声で喚きしゃべり合っているのは、一日の役務を終えてくつろぐハワイの海兵隊員たちである。

「なんていったって、この島を一周するのは大変だぜ」

「いやいや、フルマラソンほどきついものはないさ」

「そういう君は、このビーチのスイミング・レースに出たことがあるのかい?」

つまり、オアフ島一周179.2Km(122マイル)のバイクレース、42.195Km(26.2マイル)のホノルル・マラソン大会、それとワイキキビーチで行われる3.84Km(2.4マイル)の遠泳大会(ラフウォータースイム)の3種目の中で、どの競技が一番、大変か? 議論し合っているのである。

誰も自分がこなした競技には自信を持っているから、話し振りにも自信がみなぎっている。しかし、経験がない他の競技の話となると、いまひとつトーンがあがらないのも無理はなかった。まあ、議論をするというよりも、スポーツを話題に酒を飲み自慢話をしていた風情である。

「では、どうだい。3種目を続けてやってみよう。そうすれば、何が大変か? わかるというものさ。この3種目をすべてこなした者こそ英雄だ」

海兵隊員の一人、ジョン・F・コリンズは冗談口調で切り出した。

「ブラボー! それは面白いアイディアだ。もちろん、ジョンもやるんだろうな」

「じゃあ、まずビーチから泳ぎ出して、次にバイク、最後にマラソンという順でやろう」

「よおし、そうなれば、こっちのものだ。バイクで差をつけてやる。どうだ! みんな。ジョンの提案に乗って見ようぜ」

海兵隊員らはビールの酔いが回るにつれ言いたい放題、なかには「俺こそ一番になってやる」などと大ボラを吹いたり、仲間をはやし立て盛んに出場参加を促していた。こうなったら、言い出しっぺのコリンズも引くに引けない。周囲の人々から催促され、挑戦することになったのだ。

こうして翌年の1978年2月18日、オアフ島のワイキキビーチを本拠地に、3種目を連続して行うトライアスロン大会が開催されたのである。

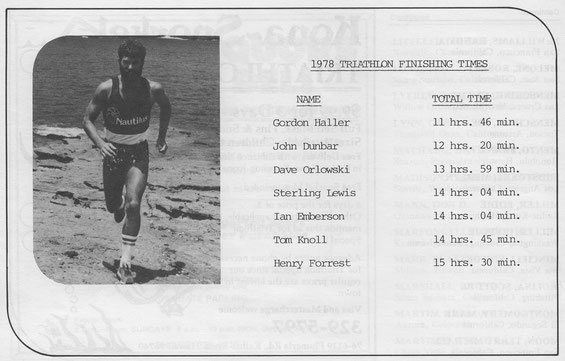

この時の参加選手は男性ばかり15名、完走した者は12名におよんだ。優勝はホノルル駐在の海兵隊員ゴードン・ハラーで、トータルタイムは11時間46分58秒だった。ちなみに参加費は3ドル、あとはコリンズがポケットマネーをはたいたそうである。

以来、この大会を通称アイアンマン(鉄人)レースと呼び、のちにスポンサーがついて「ノーチラス・国際トライアスロン大会」、あるいは「バッドライト・アイアンマン・トライアスロン・ワールドチャンピョンシップ」などと名乗った。今では世界でもっとも歴史が長い、世界でもっとも競技レベルが高いトライアスロン大会として君臨している。

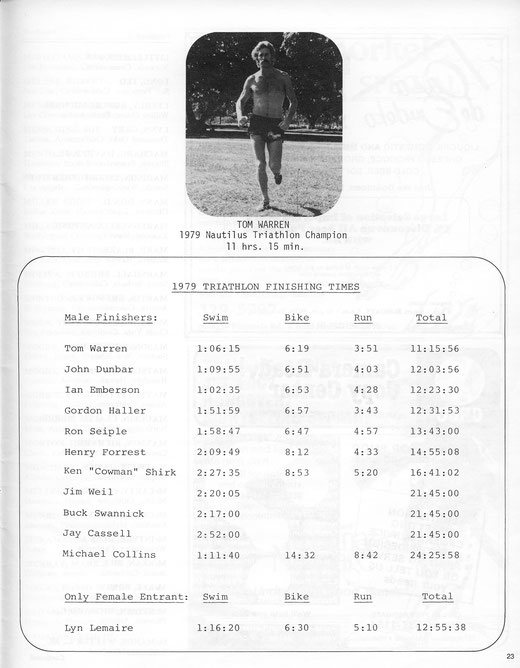

トライアスロンを最初に見た日本人

アイアンマン・レースの第2回大会は、地元のスポーツ・クラブ「ノーチラス」が大会スポンサーとなって1979年1月に行われた。優勝はサンディエゴ出身で居酒屋店長のトム・ウォーレン(35歳)、前回優勝のゴードン・ハラーは4位にとどまった。また、今回から女性も参加、26歳のライン・リマイヤーが12時間55分38秒で優勝、ハラーに次いで総合5位に入った。

出場者も完走者も第1回大会と同様、それぞれ15名、12名だった。また、このレースの模様は雑誌「スポーツ・イラストレイテッド」が特別記事として取りあげ、欧米のアスリートたちにトライアスロンの魅力を知らしめたのである。

ところで、この第2回大会の模様を、偶然にも垣間見た日本人がいた。橋本治朗である。現在は『トライアスロン・ジャパン』誌を発行している㈱ランナーズの社長だが、当時は『ランナーズ』誌の発行人を勤めながら『週刊文春』や『アサヒグラフ』など雑誌グラビア写真のフリーカメラマンとして、マラソン大会などスポーツ写真の撮影で国内外を舞台に活躍していた。

その橋本が家族とともに、旅行でオアフ島を訪ねた時のことである。

「ここから近いから、散歩がてらに行ってみよう」

レストランで夕食を済ました橋本は妻と両親に、3年前の1976年から始まった「ホノルル・マラソン大会」のゴール地点を見に行こうと誘ったのである。

そこはカピオラニ公園。現在のホノルル・マラソンのゴールとまったく同じ場所、少し行けばワイキキビーチの渚が待っている。

時計は午後7時を回ろうとしていた。周囲はすでに暗闇が迫り、時折、海からの生暖かい風がビューと吹いて、黒々とした椰子の葉を揺らしている。マラソンのゴール地点へとそぞろ歩きでやってきた橋本たち家族は、思わず立ち止まった。

なんと! そこに30名余りの人間が群がり、何やらざわめき合っていたからだ。マラソンのゴール地点のように路上には白いラインが引かれ、その頭上に仮設の裸電球が2つ3つ灯されていた。

「ここで何をしているのですか?」

誰に問うというわけでもなく、橋本は聞いた。

「トライアスロンだよ。もうすぐトップが帰ってくる」

「トライアスロン??」

橋本は初めて耳にする言葉に戸惑った。その意味も何もかもが理解できない。よくよく聞いてみたら、水泳と自転車とマラソンの3種目を連続して行うスポーツで、昨年から始めたという。すると、ランニングパンツ一つ、上半身裸のまま、こちらに向かって走ってくる男の姿が暗闇に浮かんだ。

「ピューピュー、トム、トム。グレイト」

「ラブユー、トム! ハリー・カムバック」

群集は、その男に大きな声援を投げかけた。そのうち数人の男女は群集の中から飛び出し、口笛を吹いたり盛んに手招きしながら叫んでいる。おそらく家族や友人たちの応援なのだろう。その一番でフィニッシュラインを越えた選手がトム・ウォーレンであることを、橋本はあとで知った。そしてまた、今日の大会が朝8時に15名の選手でクイーンズ・サーフビーチをスイムスタートして、ここカピオラニ公園でフィニッシュすることもわかった。

ウォーレンがフィニッシュしてからしばらくの間、橋本は群集とともに闇の中から現われるアスリートの姿を眺めていた。その中には一人だけ、女性アスリートの姿もあった。その名もライン・リマイヤー。ほぼ13時間の長い旅路だったが、彼女は、にっこり笑ってフィニッシュラインを踏むと、友達の差し出すコークを一気に飲み干した。

「すごい! なんて凄いだろう」

ホテルへ帰る道すがら橋本は、つぶやくがごとく心の中で思った。そして直感した。11時間以上も運動をし続ける、この耐久的なスポーツ競技は、きっと世界のアスリートたちから支持されるであろうことを。その直感が、橋本を来年1月の第3回大会の撮影取材へと駆り立てたのだ。

ファイダーに一筋の光が注し込んだ

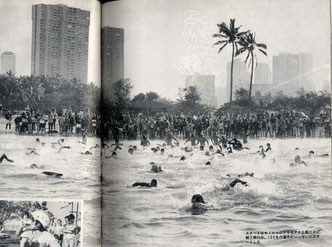

「どこです。スタート地点は? あっちですか? それとも、こっち? スタートはどこです。教えてください」

橋本は公園に集まった大会関係者とおぼしき人々に聞いて回った。103名の選手達がいっせいに海の中へ飛び込む瞬間を撮りたかったからだ。また、それを見守る大勢の観衆をカメラに納めたかった。

アラモアナ公園前のビーチは選手と観衆でごったがえしていた。2日前まで吹き荒れた暴風雨の余波がまだ残っていて、珊瑚礁の内側なのに海は白い波を立てている。その波間に一艘のボートが左右に揺れていた。見ると、ボートには大会の模様を撮影しようと、米国ABC放送のカメラマンが一人、乗っている。

「頼むから乗せてくれ」

橋本は懇願した。

「じゃあ、このボードを持ってくれ。手伝ってくれれば乗せるよ」

ボートに乗ったカメラマンは白色ボードを橋本に手渡した。そのボードは映像撮影の際、画像が自然の色合いになるようホワイトバランスを調整するためのものだ。

「いいとも。手伝うよ」

こうして橋本はボートに乗り込み、小さなボートのうえで体を揺られながら第3回アイアンマン大会の劇的なスタートの瞬間を待ったのだ。

午前7時55分、橋本が覗き込むファインダーに一筋の光が注し込んだ。その瞬間、選手たちがいっせいに海へ飛び込んだ。高層ホテルの合間から太陽光が注し込んだ時がスタートの合図であった。

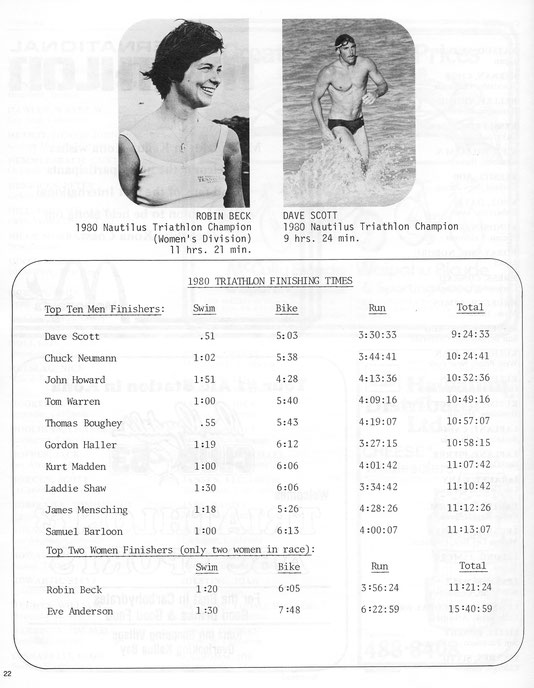

1980年1月の第3回アイアンマン大会には108名の選手がエントリー(出場は103名)、うち女性は2名を数えた。完走者は94名だった。この大会では、のちに「トライアスロンの王者」と呼ばれるデイブ・スコットが登場、10時間を切る9時間24分33秒という驚異的なコースレコードで優勝した。スコットは当時26歳、カリフォルニア州デヴィス出身の元スイムコーチである。

また翌年の第4回大会を制したオリンピック自転車競技選手のジョン・ハワードは、バイクパートでスコットに肉薄したものの3位に、前回優勝のトム・ウォーレンは4位、初代アイアンマンのゴードン・ハラーは6位に終った。女性の優勝者(男女総合では12位)はロビン・ベックで、総合タイムは11時間21分24秒だった。

また、この大会をABC放送は“最大のチャレンジ”と題し「ワイドワールド・オブ・スポーツ」という番組で全米向けにテレビ放映した。それが国内外に大きな反響を呼び起こし、アイアンマン大会の名を一層、高めることになったのである。

第3回大会の取材を終え帰国した橋本は、その年の『ランナーズ』誌4月号に観戦レポートをしたためたが、その末尾で次のように述べている。

「努力と忍耐の積み重ね以外のなにものでもない、こうした競技に挑戦する人々が増えていることは、人間の、自分への挑戦に限界がないことの証しにほかならない」と。

ちなみに、日本に初めてトライアスロンをもたらしたジャーナリスト橋本の写真は、80年4月号『ランナーズ』誌のほか、同年2月号の週刊誌『週刊文春』に掲載された。それを見た東京の堀川稔之や熊本の永谷誠一らは、翌年2月の第4回大会への出場を決意したのであった。

日本トライアスロン物語 風神の巻 第1章

日本人の挑戦が始まった

「じゃあ、やってみるか」

堀川稔之は心の中でつぶやいた。誰に言うという訳でもなかった。昨年見た米国『ランナーズ』誌に掲載されていた第2回ノーチラス・アイアンマン大会の写真が、ずーっと脳裏に焼きついていて離れなかった。この1年間、心の奥底で「いずれは挑戦してみよう」と思い続けていたのだ。その1年前の時、堀川は、

「これならば自分にもできる」

と確信した。そして今、目前にある2月21日号『週間文春』のグラビアページを飾っている第3回大会の模様を見て、挑戦を決意したのである。1980年2月、堀川が47歳の時だった。そこで堀川は、橋本治朗に連絡をとった。

「橋本さんのお話をぜひ聞かせて欲しい」

第3回アイアンマン大会の模様を写真に収め、『週間文春』と『ランナーズ』にそれぞれ写真を掲載した橋本に、大会への参加条件や手続き、競技ルールや装備品、それに大会の雰囲気など、現地の情報をできるだけ仔細に聞きたかった。

橋本は快く引き受け、江東区豊洲の「ドゥ・スポーツ」へやってきた。そこで堀川は、一緒にトレーニングを積みハワイ大会に出場した西沢 孝ら仲間とともに、橋本の話に耳を傾けたのである。

橋本の話を胸にしまい、堀川はアイアンマン挑戦のためのトレーニングを開始した。

水泳選手として馴らした若い頃から、そして今は市民マラソン・ランナーとして日々、トレーニングに励んでいたので、

「やってやれないことはない」と思っていた。問題はバイクだが、これも「やればできる」という自信があった。そこで早速、ロードレーサーを購入した。“チネリ”というイタリア製の、細身のフレームパイプが魅力のロードレーサーだ。当時のサイクリストが憧れていたレーサーである。価格35万円の新品を購入した。

その“チネリ”をクルマに積んで、東京・杉並の自宅から山梨県の西湖という、静かな湖の周辺にある峠道をのぼった。いわゆるヒルクライム・トレーニングである。ほとばしる汗を何度も何度も拭いながら、息も荒々しくあえぎながらのぼっていった。あまりにもきついのぼりなので、その峠を堀川は「地獄峠」と命名した。それでものぼってまたおりて、2回のぼった。この練習を毎月、4回やった。また信州・蓼科高原にある別荘を基点に、行程12.3kmの麦草峠までのヒルクライムも行った。

スイミングは月平均で2万mを泳いだ。会社の勤務が終わると「ドゥ・スポーツ」のプールへ通う。一回当たりの練習量は3kmである。水泳はお手のものだから、この程度のトレーニングは堀川にとって訳はなかった。

ランニングは毎月、約280Kmをメドに走った。1回当たりに走る距離は、だいたい15Kmである。これも通勤ランを含め会社勤務の前後にやった。これらバイク、スイム、ランの3種目を3ヶ月間、「そつなくこなすことができれば、ハワイ・アイアンマン大会で完走できる」と堀川は読んだのだ。(つづく)

<写真>週間文春(2カット)