西伊豆紀行~人魚姫の伝説

陸の孤島・井田

伊豆半島は、湯出(ゆず)が語源とも云われほど温泉が豊富に湧き出で、その名立たる温泉は熱海や伊東、熱川、稲取といった東海岸と、伊豆長岡や湯ヶ島など半島中央部に集中している。西海岸も温泉に恵まれていない訳ではないが、交通の便が悪いため東側ほど栄えた温泉街は数少なく、その名を今に留めるのは堂ヶ島と土肥(とい)の2箇所の温泉地くらいだろう。

実際、西伊豆海岸の集落のほとんどは、この世から忘れ去られた寒村ばかりで、道路交通網は整備されておらず、昔は伊豆箱根鉄道の終点駅である修善寺から松崎と土肥までの二系統のバス路線しか通っていなかった。かたや西伊豆海岸地帯を繋ぐ航路は結構、発達しており、半島の付け根の港である沼津(ぬまづ)から観光船や貨物船が盛んに往来していた。

そして西伊豆に面する駿河湾は、石廊崎と御前崎を結ぶ湾口部56㎞から奥行60kmに及ぶ海域で、その最深部は2,500mと日本の湾の中では最も深い。それだけに棲息する魚介類は数多く、湾に面する西海岸の村落は昔から漁撈が盛んであった。また、駿河湾の海には古くから人魚が棲息し、時折、海岸の突起した岩場の上で遊び戯れているとの言い伝えが残っている。

そんな伝説を真に受けた訳でもないが、私が駆出しの新聞記者だった23歳の時、西伊豆への一人旅を思い立った。当時、私は毎日、追いまくられる取材と原稿執筆の繰り返しに辟易していて、仕事と生活を改め自分が進むべき将来を考え直そうと思っていた。そこで比較的、休暇が取り易い冬場、3~4日の日程で西伊豆海岸の一帯を巡る船旅に出掛けたのである。

そう、西伊豆の旅は若い私にとって自らを問い直す機会でもあった。当時の私は仕事の傍ら小説など文学作品の創作や古代文学の研究にも取り組んでいて、漠然とだがいずれは小説家になろうなどと考えていた。しかし、新聞記者とはいえ所詮はサラリーマンなので、命令に従い忙しく働き回る日々の連続で、勉学の時間を確保することが容易でなかった。しかも取材、執筆活動は「いつ、どこで、だれが、なにを、どうした、なぜ」といった実証的な文章作りに過ぎず、感性とか感覚とかを研ぎ澄まして文章を書く文学とはかけ離れた世界である。

「今のままの生活を続けていてはいけない。ゆっくり旅でもして、自分の将来を見詰め直してみよう」

そんな気持が湧きあがっていた。旅先に西伊豆を選んだのは休暇日が限られていて、九州や北海道などへ遠出する暇がないことと、未熟者の記者で給料も低く旅費も限られていたので、東京から近場を選ぶことしか出来なかったからだ。しかし、まだ行ったことがない未踏の地ということで決めたのが西伊豆だった。西伊豆の旅は当時、鉄道やバスなど陸路の交通網が未整備だったので、すべて西海岸の村落を海から巡る船旅であったことに何よりも魅力を感じた。

「シマダ君、西伊豆に行くなら陸の孤島と言われる井田(いた)という、小さな漁村へ寄ってみたらいい」

よく酒呑みに誘ってくれた同じ新聞社の先輩に、そう教えられた。

「陸の孤島というからには、相当に寂しい処ですね。その井田へはどのように行くのですか」

「陸路はまったくなく、1週間に船が2便、通っているだけで、郵便物や新聞なども沼津から戸田(へだ)へ通う船で運ばれているのだ。だから村の人達は、食糧のほとんどを自給自足している」

東京の街で育った私にとって、そのように交通の便が悪く人々との交流が少ない、余りにも時代に取り残された僻地が、温泉で賑わう伊豆半島の地にあるとは想像も出来なかった。そこで実際に鉄道やバスの時刻表を見て、西伊豆の海岸地帯を旅行するには、沼津・戸田・土肥・松崎(まつざき)の4つの港を結ぶ航路が、最も確実に目的地へ行くことが出来、それら4拠点を行き交う航路に付随して、沼津と戸田間を往復する航路に限って井田へ寄る船便があるのを知った。

東京駅から鈍行列車で4時間ほどかけて降り立った沼津駅から港へ向うバスに乗り継ぎ、土肥へ向う船に乗り込んだところから、私の西伊豆の旅が始まった。冬場だった所為もあってか、海の色は青く深く染まり、その分、船尾から見る波飛沫は一層、白く泡立った。乗船客は数少なく、もっぱら荷物の運搬が目的の船のようだった。

港から一緒に船の跡をつけてきた鴎たちが、やがて去ってしまった頃、私は波静かな駿河湾の海と、左手に見える伊豆半島西海岸の山並みを眺めていた。土肥へは今なら30分ほどで着くのだろうが、当時はその3倍ほどの時間を要したと思う。西伊豆の旅の第一歩は土肥の温泉街だった。宿泊の予約などは一切しない行当りばったりの旅だから、その晩は観光案内所で紹介された安宿に泊まった。

そして翌日は再び船で土肥港を発ち、名勝・堂ヶ島から松崎港へ着く。西伊豆最大の街であり、温泉観光地として人気もあるらしく、クルマもバスも数多く見られたが、私は観光には興味がなく、船から降り立つとそのまま海岸線の道を歩き出した。松崎の町を一歩、離れると道という道はすべて砂利道で歩きにくかったが、目的地の雲見(くもみ)まで行くバスは一日、1便もしくは2便しかなく、その貴重なバス便がやって来るまで歩こうと決めたのだ。

どのくらい歩いたか忘れたが、途中から乗り込んだバスはガタガタ道を大きく車体を左右に揺らしながら走っていた。バスは途中、断崖絶壁の細道を走るなど、まさに際どい箇所があったけれど、それでも幾つかの集落がある停留場を経由して無事、雲見の温泉に着いたのは夕方に近かった。例によって掘建小屋の観光案内所を訪ね、そこで紹介された民宿で2泊したが、宿の女将が話すには、この冬の温泉場に宿泊している客は私一人とのことだった。

雲を見るほどに高所の地という意味で雲見と名が付くそうだ。特段の観光地ではないが、切り立つ断崖と海岸線が織り成す風景は荒々しく壮観で、もうここは駿河湾を抱く西伊豆というよりも、太平洋を臨む南伊豆という風情であった。観光船に乗れば波勝崎という野猿が棲息する場所に行けると教えてもらったが、2日目は海岸線を南に歩きながら自然の中を散策するに留めた。百メートルほど真下の岩礁に飛沫を上げる波と、その音を聞きながら、自分が目指す目標と生き方を自問した。また、波の飛沫の間に人魚の姿を見ることができるだろうか、などと思ったりした。

雲見を後にして再び松崎に戻った私は、何処かでもう一泊していくかどうか迷ったが、結局、土肥~戸田を巡った後、東京へ帰ることにする。宿泊交通費として用意した1万円の旅費も少なくなり、戸田から井田へ立ち寄る船があると聞き、ならばそれに乗って沼津へ戻ることにした。松崎から土肥、戸田と船を乗り継ぎ、ようやく戸田の港を出港した小さな貨物船は、30分ほどで井田の桟橋にその縁を着けた。

「ここが、先輩が話した秘境の地か」

船上に佇みながら、やがて夕暮れが迫ろうとする井田の部落を眺めた。まさしく寒村という名に相応しい淋しげな景色だった。コンクリートの堤防の向こうには黒い瓦屋根の小さな家屋がひっそり軒を並べ、漁港と呼べるかどうか、棒杭の上に羽目板を並べただけの桟橋が一本、海へ突き出ている。ポンポン…ポンポン、船のエンジンを止めることなく、2人の船員がロープで束ねた郵便物や手荷物を桟橋へ放り投げ、それが終わると船はまたエンジンを高鳴らせ桟橋を離れていった。

私はその時、上下に揺れ動く船上から眺め渡した井田の集落の姿が、半世紀を経た今でも目の中に焼き付いている。

西施がごとき静と美

この西伊豆の船旅から間もなく、私は新聞社を辞め、その日暮らしのアルバイト家業に精を出し、かたわら勉学に打ち込んだ。建設現場での土方仕事やデパートの展示会場を深夜に造作するために行う運搬・掃除などの片付け作業、そして原子力発電所や工場立地に伴う気象観測をサポートするバルーン(カイツーン=飛行船型の係留気球)掲揚作業など、夜を徹してのきつい肉体労働をこなしながら、それで得た報酬を書物やレコードの購入、古代文学研究のための京都、奈良への旅費に充てた。

また、この間に出会った多くの友とは、東京の街はもとより名古屋、京都の酒場で酒盃を交わした。それら友のほとんどが文芸・芸術家の卵たちで、詩や小説、絵画、彫刻、工芸、染色、陶芸、音楽など、いずれもその道で生きていこうという20歳代の若者だった。私もそのうちの一人だったのかも知れないが、しかし後に、私は小説家を目指す道を捨て去る時が訪れた。

その切掛けとなったのが父親の突然の死だった。父はまだ55歳と若かったが、私が26歳の時、脳溢血で倒れた。山口県内で「父危篤」の電報を受け取り、すぐさま東京へ戻ったが、父はすでに息を引き取っていた。病院の霊安室で冷たくなった父の手を握り締めながら、残された母のことを考え、好き勝手なその日暮らしの生活を続けていくことは出来ない、と思った。文学の道を探求する前に、まずは実生活をこなしていかなければならない、とも考えた。その年の秋、私は雑誌記者となり再びサラリーマン生活を送りながら、一方で東京・中野で知り合った先輩、友人たちとの文芸同人雑誌『箋=せん』を主宰し、創作活動を続けた。

そして3年後の29歳の年、沼津市出身の女性と結婚することとなった。秋の挙式を控えた夏休み、妻となるノリコの実家を訪れた際、戸田へ遊びに行くことにした。彼女の幼馴染であるケイコさんに結婚の報告がてら、戸田の高足蟹を食べてみようという話になったのだ。駿河湾の深海で棲息する高足蟹は、大きいものだと全幅2~3mにも及ぶとのことで、戸田の観光名物として評判も高かった。ともあれ、蟹が旨いかどうかよりも、久し振りに乗る西伊豆航路の船乗りに気持は高ぶった。

「ほら、あれが千本松原よ」

沼津港から船が出発してしばらくすると、船尾から横長に広がる松林と砂浜が見えた。砂浜はそのまま弓形に延びて、やがて富士の裾野と一体となり駿河湾を囲んでいるかのようだった。

「おや? 向こうから竜のような形の船がやってきたぞ」

「あれは三津(みと)の遊覧船。ほらほら、前を見て! 岬が見えてきたでしょ。大瀬崎(おせざき)というの」

彼女も船に乗るのが久し振りなのだろう。デッキから見る郷土の景色に声をあげる。船は井田の沖合を過ぎ、そのうち波穏やかな戸田の港湾へと入った。港の桟橋は3本ほどあったが、ケイコさんは船が着くと思われる桟橋の方へ走り寄り私達を迎えてくれた。彼女の嫁ぎ先は民宿業と漁業を営んでいるが、夏場は観光客で大忙しとのこと、ゆっくり話しをする暇がなかった。

挨拶を済ますと、私たちは再び別の連絡船に乗って御浜(みはま)海水浴場へ向った。当時の私は水泳がからきし苦手で、海水浴というと砂浜でうつ伏せになって背中が日焼けするのをじっと我慢するばかり、それに飽きるとランニングで浜の砂地を何度も行ったり来たりした。

沼津~戸田の港を結ぶ船は、往きは高速艇に乗って井田を素通りしたものの、還りは普通の船便だったので井田へ立ち寄った。とはいっても一人旅と同じく船から降りた訳でなく、波で上下に揺れるデッキに佇み、やはり荷物を積み降ろす船員達の作業を見詰めていただけである。

船縁が横付けされた桟橋や、海岸沿いに連なる松林、その向こうの井田の集落の屋根や、さらにその先の山並みは一人旅で立ち寄った時の井田の姿と寸分も変わりなかった。でも6年前の冬場よりも、夏空が広がる炎天下での井田は明るく輝いていたように思える。確か、海水浴場が設けられていたと記憶する。桟橋の左手の海岸には浮き具が張られ、その内側に二つか、三つほどの白いボードが浮かんだ海辺で、地元の子供たちだろうか、数人が遊泳していた。思いもかけぬ井田村との再会だったが、しかしこの時も、後に井田でトライアスロンをやろうとは夢にも思わなかったし、井田の民宿の客になるとは思いも寄らなかった。

それからというもの私は、西伊豆の地へ足を踏み入れることはなかった。ただ仕事の付き合いで熱海や熱川など東海岸の温泉地へは1泊2日の旅行ながら頻繁に出掛け、湯船に浸かった。その頃は通信社に勤めていて、取材記者兼編集デスクとして毎日、締め切りに追われる日々を送っていた。妻と二人の子供を養い住宅ローンを支払う実生活が最優先であったから、もう文学などは半分、頭の中からすっぽ抜けていたようだ。ただ仕事を含めた著作活動の一環として、日本の名のあるジャーナリストの先輩たちとは交流し、啓発を受けながら執筆活動は続けていた。

また中伊豆へは、修善寺のサイクル・スポーツ・センター(CSC)へ何度も足を運んだ。市民サイクルレーシング・クラブとして当時、結成された“チーム・ラバネロ”のメンバーとなり、自転車レースやロード・トレーニングに励んでいたが、チームの特に冬場の練習場としてCSCの5kmロード・サーキットを利用したのだ。

朝に東京を発って東名高速道路を走り、沼津インターから西伊豆との分岐点、狩野川放水路の静浦を経てCSCへ入り、昼食の休憩を挟んで夕方までみっちり走るという日帰り練習会だった。そしてCSCでの練習を終えた後、必ずといってよいほど沼津漁港の食堂街へも立ち寄った。その頃の漁港の店は、どこも廉くて新鮮な魚料理をたっぷり食べさせてもらった。寿司屋では老舗の「双葉寿司」もしくは同店から暖簾分けした姉妹店「高島」へ度々、立ち寄った。

そんな東伊豆の温泉旅行と中伊豆のサイクル・トレーニングに明け暮れたのが、私の30歳台だった。従って西伊豆へ出向く機会もなかったし、何時しか井田のこともすっかり忘れ去っていた。でも妻の実家を拠点に釣りや海水浴を楽しみ、三島に住む妻の姉夫婦には河津温泉など中伊豆へ行楽ドライブに連れていってもらうなど、東京から近場の海あり山ありの自然豊かな伊豆を何度も行き来する中で、この半島が私にとって身近な存在となっていったことは間違いない。

言うまでもなく、伊豆半島は標高千メートル級の尾根を中央に、東西に海岸地帯を備える文字通り半島である。今から60万年前に海底火山が隆起し、やがてそれがフィリピン海プレートの侵攻で本州と合体、駿河湾と相模灘を誕生させたという。そんな伊豆半島の特性を一言で申せば、相反する“動と静”の容貌を備えていることだ。東西約35㌔、南北約55㌔の、この小さな半島の中央部には標高1,406mの万三郎岳を頂点とする天城(あまぎ)連山が聳え、さらに西側にはもうひとつ西伊豆スカイラインの山並みが連なり、それら山脈が東海岸域の東伊豆、西海岸域の西伊豆を見事に分け隔てている。そして相模灘から太陽が昇る東伊豆は明るく賑やかな雰囲気に漲っており、太陽が沈む西伊豆は落ち着いた静けさに包まれている。

象潟や 雨に西施が ねぶの花

俳人、松尾芭蕉が『奥の細道』で、出羽(でわ)鳥海山の麓の象潟(きさかた)で発句したものである。西施(せいし)とは古代中国にあって楊貴妃(ようきひ)と並び称される絶世の美女であったが、その西施のごとく象潟は雨に濡れて静かに、合歓(ねむ)の花のように項垂れている、という。芭蕉はこの句の前に「松嶋は笑ふがごとく、象潟は怨むがごとし。寂しさに悲しみを加へて、地勢魂をなやますに似たり」と記している。芭蕉が見た太平洋岸の松島は光溢れ輝いていたが、奥羽の山中から日本海側へ抜けて出逢った象潟の景色を、静かにして悲しみを湛える西施の美しさに譬(たと)えたのだ。

この芭蕉の言葉を借りれば、東伊豆と西伊豆はちょうど陰陽の景色と捉えることもできよう。その東と西を比べると、やはり私は深い青海の駿河湾を臨む西伊豆が好きである。沼津の千本浜の海浜から眺める駿河湾と、その左手に連なる西伊豆の山並みを眺めていると、改めて自然豊かな美しい西海岸に心が惹かれる。この駿河湾に住む伝説の人魚たちは、西施のような美貌を湛えているのであろうか。

真城峠への道

振り返ると私の30歳代は、ジャーナリストとしての取材・執筆活動と、休暇の大半を自転車でサイクリングする楽しみ、そして市民サイクル・ロードレースに費やす日々だった。20歳代の時にあれほど悩み苦しんだ芸術と実生活のギャップを感じることもなく、日常生活の現場での悪戦苦闘と、スポーツを楽しむ日々を過ごした。それ故、文学と向き合うこと、そのための勉学に励むという問題意識は、すでに私の心中から去ってしまったようだ。文章は仕事柄、厭というほど書いたけれど、それは文学ではなく、すべてビジネスとしての執筆原稿であり、その他はサイクリングやトライアスロンの専門雑誌から依頼されて書くエッセイなどだった。

1987年2月、遥かアメリカ西海岸やハワイ諸島で水泳、自転車、マラソンの3種目の競技を連続して行う“トライアスロン”というニュー・スポーツが発祥した。その頃、私は市民レベルのマラソンやサイクル・ロードレースの選手として各種大会に参加していたが、長い距離と時間をこなすトライアスロンに魅力を感じ、「いつかは自分もトライアスロンに挑戦してみよう」と思っていた。

そんな気持を抱きながらも1985年春、私は市民スポーツクラブとして「中野JC=なかのジョイサークル」を立ち上げ、地域のスポーツ仲間を対象にランニングやサイクリングの指導を始める。トライアスロンの取り組みとしては、関東地域で初めて結成されたATC(全日本トライアスロンクラブ)のメンバーとなって3種目のトレーニングに精を出すとともに、数多くのアスリート達との交流や大会への参加、自転車の乗り方やメンテナンスなどロードレース全般の指導も行った。

かたやトライアスロン大会への参加を目指し、からきし苦手な水泳を覚えるためスイミング教室に通い、ほぼ2年間、練習に専念した。そしてクロールをはじめブレスト(平泳ぎ)、バックストローク(背泳ぎ)、バタフライの4種目の泳法をほぼマスターした時、私は40歳を過ぎていた。もうその頃、仕事を離れた余暇は、ほとんどトライアスロンの3種目のトレーニングに費やし、日曜日となると奥多摩や秩父、丹沢方面へ800mほどの峠越えを組み入れた150~200㎞のサイクリングや、マラソン大会もしくはトライアスロン大会に遠征する。

ところで、伊豆半島・西北端の中央に“真城峠=さなぎとうげ”と呼ぶ峠がある。標高は492m。峠の西方には標高522mの「真城山」の山頂が見える。「真城」の「真」は人名で「さね」、或いは戦国時代の武将「真田幸村」の「真」は「さな」と読み、また「城」は音読みで「き・ぎ」と発音するので、併せて「さなぎ」というのであろうが、「真城」そのものの意味や命名由来は不明である。ちなみに伊豆半島には「城」と書く地名が散見でき、その代表が伊豆半島の主峰・天城山である。

おそらく真城峠は当時、土地の人々にしか知られていない峠だったのではないか。なぜならば、当時の道路地図には、この峠道は描かれておらず、ミカン山へ通う細い農林道でしかなかった。事実、この峠道の入り口に当たる古宇(こう)という集落から1.5㎞ほどは砂利がまばらに散乱するダート道であり、道幅も徐々に狭まって、くねくね折り曲がった急勾配の山道は広い箇所でも2m幅でしかなかった。

そんな峠道を私が自転車で上り始めたのは1987年8月、お盆休みの時だった。ATCの夏合宿として戸田のケイコさんの民宿を借り切り、トライアスロン・トレーニングキャンプを計画、そのキャンプ地となった戸田の港町へ向うためだ。20名ほどのATCメンバーは家族連れで東京から自家用車を使って現地へ向かったが、クルマを持たない私は単独で東京の自宅から戸田までのアクセスを考慮しなければならない。もちろんクラブ・メンバーの誰かに頼めばクルマに便乗することもできたが、キャンプ地まで約200㎞の道程もバイク・トレーニングに充てようと考えたのだ。

現地へは8月13日に集合することになっており、その2日前の11日に私は小さなリュックを背負いロードレーサーで中野の自宅を発った。町田街道から中原街道を70㎞ほど走り、東海道本線の平塚駅まで走る。そして自転車を輪行袋(りんこうぶくろ=鉄道旅用などに自転車を一部、分解、収納する専用袋)の中に収め、電車で沼津駅まで乗り、その日は妻の実家に泊まった。そして翌日12日、夏空が広がる下、沼津の街から伊豆半島・西海岸沿いの道路を自転車で走り出したのである。

目的地の戸田までは沼津から船に乗って行けば訳もないが、それでは面白くない。だからと言って、自転車で走る道は限られていて、その行程は峠越えの容易でないルートである。もっともオーソドックスなのは、沼津からまず狩野川沿いに修善寺まで走り、そこから標高770mの戸田峠の上り坂をこなし、峠から戸田の海岸まで一気に下るコースである。

だがこのルートは西伊豆海岸へ向かうメイン道路のひとつで、交通量も比較的多く自転車では走りたくない道である。だからといって沼津から三津~大瀬~井田~戸田という曲がりくねった西海岸の道を走りたくても、当時は大瀬~井田の約7㎞のルートが崖縁ギリギリの狭い山道で、細いタイヤを着けた自転車ではとても走れない。

では、どの道を選ぶか? サイクリングの際、私は必ずといってよいほどバイクウェアの後ろポケットに国土地理院の5万分の1の地図を忍ばせ、人知らずの道を探しながら走っている。なぜならば、道路地図に描かれる一般道はクルマ優先の交通量が多い道だから、できるだけ自動車の排気ガスや騒音から遠ざかり、自然が豊かで静かな道を走りたいからだ。

今回の戸田合宿へ向かうコースも行けるかどうか判らないけれど、地図を広げ新たなサイクリング・ルートを模索した。5万図では、大瀬から手前7㎞の地点、古宇から登っていく林道が真城峠まで細く描かれ、その先も2㎞余り下ると戸田峠から戸田へ下る道に合流する。果たして最後まで行けるかどうか? 誰のアドバイスも道案内もなく、いささか冒険だけれど、それもサイクリングの面白さ、楽しさである。果たして真城峠を越えて戸田まで行けるかどうか判らなかったが、

「行ってみよう! 駄目なら戻るだけ」

私は独り、初めての峠道を上り始めた。古宇の集落で大瀬に向かう海岸線から別れ、コースを左手の道に入る。もちろん当時は、その道が峠へ向かう道であるかどうか、標識など何もない。でも辺りの海外線の具合や集落を見渡し、「この道こそ真城峠へ続く道だ」と確信した。ただ舗装された海岸線とは異なり、入り口から1㎞近くは道幅全面に砂利が広がるダート道だった。最初の直線300mほどは平坦だったが砂利道が続き、やがて道が右手に旋回したところから、傾斜のきつい坂道が始まった。もうその先はずっと坂道の連続で、石ころを跳ね飛ばしながら車輪はノロノロ回っていく。

一体、ダートはどこまで続くのか? 大分、上がってミカン畑が眼下に見下す頃、道幅はさらに狭くなり、右手の崖の上から垂れ下がる樹木が行き先を阻むようだった。そのうち簡易な舗装道となるが、しかしセメント舗装もあちこちひび割れて、決して走り易い訳ではない。坂の傾斜は相変わらず10%前後あり、ほとんどサドルから腰を上げたダンシング・スタイル(立ち漕ぎ)で上っていく。

その当時の私は結構、自転車を乗りこなしていて、旧箱根峠など標高千メートルくらいの峠道ならば途中、休むことなく上っていたので、地図で確認した500mの真城峠ならば、「途中で降りることもなかろう」と思っていた。だが大分、上ってきて、一旦は林道の樹木の上に空が見え始め「峠はもうすぐだ」と思ったのも束の間、再び樹林に覆われ陽射しを遮る坂道となった。傾斜はさらに厳しくなり、腰を挙げてペダルを踏み込んだものの、車輪は回らない。「もはや、これまで」とばかり、私はもんどり打つように自転車ごと横転した。真夏の太陽はじりじりと背中を焼き付け、上半身は汗まみれ、すでに肩から上腕にかけて塩が噴いていた。

「峠はまだか」

蝉が激しく鳴いている。息を荒立てながら自転車を押した。ペダルを回している時には聞こえなかった筈だが、歩き出すと蝉しぐればかりが耳をつんざく。レーサーシューズという靴底に特殊なプレートが付いた自転車専用の靴を履いていて、坂道なので歩くたびに足が滑る。歩いているのも楽ではない。やはり、自転車を漕ぐしかない。やがて傾斜が緩くなり、息遣いも整ってきたのを見計らい、再びサドルに跨った。

「今度は最後まで上る」

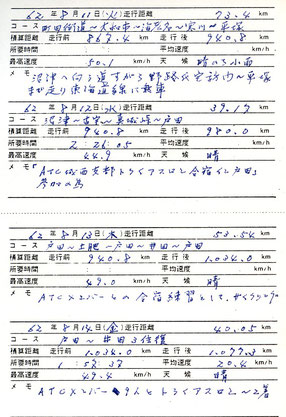

そう自分に言い聞かせて、サドルから腰を上げ、ペダルを踏み下ろした。そこから2㎞ほど走っただろうか。道は再びダートになったが、やがて樹林の上に空が広がり始めた頃、真城峠に辿り着いたのである。古宇から峠までどのくらいの時間がかかったか? 忘れてしまったが、峠までの道程が約8㎞だったので、1時間近くを要したのではないか。その日のサイクル日誌(走行距離などの記録表)を見ると、沼津から戸田までの距離は約40㎞、時間は2時間26分と記されている。平均時速にして16㎞というノロノロ・サイクリングだった。

真城峠には特別、標識らしきものはなかったが、そこに確か、時刻表を掲示したバス停が一本、立っていて、丸い円の中央に「真城峠」の文字が記されていた、と記憶する。時刻表というよりも月刻表と言っても良いような、ひと月のうちに何度かやってくるバスの時刻が書かれてあったが、本当にバスが何処から来て何処へ行くのか? まったく分からなかった。そもそもこの峠にやってくる人間がいるのだろうか? と思えるほど静かだし、やや淋しげな場所であった。実際、古宇から登ってきた道はバスや自動車が通れる筈もなく、現に古宇からの道程で誰一人として会うこともなかったのだから。

峠からの見晴らしも特段、良いとは言えず、真城山と思える西方の山の頂上らしき処に 送電線の鉄塔が立っていた。また唯一、見通しがきく南方は西伊豆の山並みの稜線が眺められた。その南の方から風が吹き上げてきて、峠の周囲の草木がさわさわと鳴っている。しばらく休んで汗が退いた頃、私はサドルに跨り、急坂のダート道を下り始め、合宿先の戸田へと自転車を走らせた。

もう30年余り前のことだから仔細は覚えていないが、真城峠を越えて参加したこの戸田合宿のことは結構、記憶に残っている。なかでも単独で登った真城峠へのヒルクライム・サイクリングは、実に思い出深い体験だった。そしてこの真城峠が、5年後の1992年から開催した“西伊豆トライアスロン”の競技コースの中で象徴的な道標となったのだ。

波間に漂う人魚

戸田での夏合宿は、主にランニングとサイクリングのトレーニングを行ったが、観光客が多い夏休み期間ということもあって、できるだけ人混みを避けるため、特に自転車のコースは土地の人々しか利用しない戸田~井田の海岸線の県道を走ることにした。この間の約7㎞の道はバスが一日に往復4便ほど通っていたけれど、そのほかは地元のクルマが数台、走っているだけの閑散とした道だけに、自転車も安心して走れたからだ。ただ県道の大半は簡易舗装の路面で、あちこちがひび割れた凸凹道、あるいは砂利が敷かれた箇所が散在していて、自転車にとって決して走りやすい道とは言えない。そして井田に関していえば交通ルートは唯一、戸田間のみという、相変わらず周囲から隔絶された集落であった。

合宿の3日目に私たちが行ったのは、まず戸田の海水浴場で泳いで、それから自転車で井田までのコースを3往復(約40㎞)、最後にランで戸田~井田間を1往復(約14㎞)するトライアスロンだった。カンカン照りの炎天の下、参加メンバーの多くが途中でリタイアしたが、私は合宿のリーダーだったこともあり馬鹿正直に最後まで走って2着となった。それにしても戸田からしばらく行くと250mほど上る坂道、その途中に坂道と並行して建つ歯科医院を見つつ喘ぎながら上る急坂(後にこの坂を私たちはデンタル坂と呼んだ)を何度も走り、さすがに疲れ果ててしまったことを覚えている。

これで合宿トレーニングは終わったが、その合間をみて私は独り、自転車に乗って井田の集落へと入っていった。過去に2回、若い頃の一人旅と、妻と夏休み休暇で共に見た “陸の孤島・井田”だったが、いずれも船が井田の漁港に立ち寄る際に船上から眺めただけである。それを今度は海からではなく直接、陸から目の当たりに井田の集落や海岸を見るのだ。県道から集落へ通じる砂利道を1㎞ほど下っていくと堤防に突き当たり、その先に海が見えた。そこは過去に見た井田漁港と少しも変わらない景色だった。50mほどの桟橋が中央に延びていて、右手は小さな海水浴場、左手は松林と堤防が連なり、波も穏やかに青々とした駿河湾の海原が広がっていた。

「この海ならば、トライアスロンのスイムができそうだ。井田には民宿もあるし、来年はここで合宿をやろう」

この井田をトライアスロンの合宿地として決めたのは、何よりも海あり山ありの豊かな自然に恵まれ、伊豆の観光地から隔絶された閑静な場所で、スイミングもサイクリングもランニングも思い存分、行えるトライアスロンに格好なロケーションであることだ。眼下には駿河湾の青海が穏やかに波寄せ、見上げれば雲が漂う標高900mの西伊豆山系が連なり、海岸沿いに曲がりくねる道は何度もアップダウンが連続する、美しくも厳しいこのロケーションこそトライアスロンのトレーニングの合宿地に相応しいと思った。

井田は江戸時代、君沢(きみさわ或はくんたく)郡の一村で、徳川幕府の旗本領の一部であった。その後、井田は沼津市に併合されるまで田方郡(たがたぐん)戸田村の一角地として、山海の幸を拠り所に半農半漁による自給自足の生活を続ける村落として、まるで世の賑わいをよそに村人たちは密かに生き暮らしてきた土地である。私が20歳前半の頃に垣間見た、この寒村の地に、よもやトライアスロンという新たなスポーツで足を踏み入れるとは、我ながら何とも言えない縁(よすが)を覚える。

私が真城峠を上った翌年の8月、中野JCとATCのメンバーによるトライアスロンの合同合宿をお盆休みの4日間、井田の民宿「おきしま荘」で行うことにした。当時、井田の集落は37軒、そのうち民宿を営んでいるのは17軒と聞いたが、その中から「おきしま荘」を選んだのは集落の中央に位置し、建物の2階の大部屋が20畳ほどあって広く使えるからだ。つまりスポーツ合宿所らしく、広い部屋で一堂に会せば皆一緒に食事し、就寝し、話し合い、意見交換もできる。参加者ひとり一人の気持や、誰がどのように考え行動しているかが見えるのだ。

「ならいだら…大丈夫、泳げるら」

民宿の主人は私に向かってそう言った。朝、目覚めたらビューと音鳴りがして、民宿の周りの樹木が風に靡いている。合宿初日の朝は朝食前に海でひと泳ぎする予定なので、強風で波立つのが心配だった。でも「ならい」とは、東日本一帯の地方で使われる北東風の呼び名で、ここ井田では東側の伊豆山系から吹き降ろしてくる風であり、その北東風で駿河湾の海は凪ぐのだという。実際、海は波静かで泳ぎやすく、泳ぎ終えた後は皆、そのまま海面に大の字に仰向けになって、波間に浮かんでいた。

合宿3日目は競技形式のトライアスロンを行った。スイムは海岸の桟橋から堤防が切れる約600mを2往復の2.4㎞、バイクは民宿「おきしま荘」の前から走り出し県道を渡ってそのまま真城峠までの林道を直登してから戸田の街までダウンヒル、そして井田に戻る23㎞、最後のランは矢張り真城峠までの直登ルートを上って下る11㎞である。真城峠までの林道は合宿初日からランニングで試走しており、一部ダートを除きほぼ簡易舗装されているのを確認していたから、きついコースながらバイクもランも県道を使わず済む直登ルートを選んだのだ。そんな私たちが練習で汗を流している姿を、県道と民宿街とを結ぶ緩やかな坂道を自転車で行き交う時、村の年寄りたちが農作業の手を休め物珍しそうに眺めていた。

こうして井田の集落を根城としたトライアスロンのトレーニングを行いながら、私たちは周囲の地形や自然環境の中で、自分達がどのように運動していくかを学習し始める。練習コースとして井田の集落から県道を横切り、そのまま真城峠へ直登する林道を見つけたように、練習の合間をみて、さまざまなルートを探索した。

例えば井田から大瀬まで約7㎞の道が使えればサイクリング・エリアが広がるものと期待したが、井田からダートの坂道を2㎞ほど上ると閉鎖されたトンネルにぶつかり、その脇道は幅2mにも満たない凸凹の山道だった。その時のことであったのかどうか忘れてしまったが、その脇道の入り口近くに立派な角を起てた大鹿がすくと立っていて、自転車姿の私を不思議そうに見詰めていたことを覚えている。後にも先にも、私が至近距離で目の当たりに野生の鹿と出会ったのは、これまでの人生の中でその時、ただの一度である。トンネルから右手の内陸部は人が踏み込めない原生林で覆われていて、鹿はその森の奥深い処で暮らしている主のひとりだったのかも知れない。

合宿最終日の15日は、参加メンバーの大半が東京へ戻って行ってしまい、私は井田に残った数名と松崎・堂ヶ島までサイクリングに出掛けた。戸田の街を抜け、そこから船山峠の上りに入り、細かなアップダウンを重ねながら、再び下って小土肥(おどい)~土肥の街を通過して、緩やかな坂道を上ったところが恋人岬(こいびとみさき)、そこからは海岸線沿いを走って堂ヶ島まで往復約90㎞のサイクリングだった。この間、海岸から200m前後を上ったり下ったりの連続なので、なかなかハードなトレーニングである。

観光地の堂ヶ島はお盆の中日ということもあって旅行客で賑わっていて、自転車野郎の私達がいつまでも留まっている場所ではない。昼食を済ませ早々に井田へと戻ることにした。その帰り道のことである。幾つものアップダウンをこなしバテ気味になった私は仲間から遅れ始め、ついには独りぼっちとなり、断崖の上に立つ休憩所で自転車から降りて一息入れることにした。そして、全身にほとばしる汗を拭きながら、断崖の手摺りから眼下の海を見下ろした時である。

なんと! 海岸の大きな岩場の周囲に人魚らしき姿が見えたのだ。私が立つ位置から80mほどの遠方だったから、果たして人魚なのかどうか? 定め難かったが、真っ青な海面上に人間とは思えぬ銀白色の半身と帯のように長い黒髪が波間に揺れ動いている。数人というか、数匹というか、人間らしからぬ姿ながら半身になって岩場に腰かけていたり、あるいは砕け散った白い波しぶきの間に浮いたり沈んだりしている。

「あれは人ではない。するとあれは…」

私は現実を確認するかのように自問自答した。でも、あれは人魚だと確証する根拠はない。その休憩所に他にも人がいたならば、おそらく私は断崖の下を指さし、「あれは何か?」と訪ねたかも知れない。やがて駿河湾を隔てて連なる中部山岳地帯の山並みへ沈もうとする太陽は、やや赤みを帯びながらキラキラと光輝き、その輝きもあって人魚たちの姿は眩しかった。

仲間から遅れていた私は、いつまでも断崖の下を見ている訳にもいかない。井田まであと15km余り、それまでに二つの坂を越えなければならない。陽が暮れないうちにという思いもあって、私はその場を後に再び西伊豆の海岸道路の急坂を下って行った。

翌日、私は民宿の女将に西伊豆の海に人魚が生息しているのかどうかを訪ねた。すると女将は、こう言い放った。

「そんなことを言う人もいるけど…本当かどうか分かりません。大瀬にリュウグウノツカイという魚がいて、それが人魚に似ているって話は聞いたことがあるけどね」

大瀬は伊豆半島の最も幅広となった西北端の岬で、岬に囲まれた湾内は波静かなうえに海底が深いため、近年はダイバーのメッカとなっている。その大瀬の湾内でダイバーが人魚と思しき深海魚(竜宮の遣い)の死骸を拾い上げたという話を後日、耳にしたことがある。この深海魚は全身がほぼ銀白色で覆われており、胸から背そして腹に至るヒレの部分は鮮やかな紅色に染まっているそうだ。全長は3mほどあり、その大きさと外見から人魚に似ているという。

すると私が断崖から見た人魚は、何かしら天変地異の影響で駿河湾の深海から浮き上がり、海岸へ漂着したリュウグウノツカイだったかも知れない。

夕映えのトライアスロン

「峠まで5㎞余り、全身の筋肉の緊張が強いられる。ハンドルを握り締め、歯を食いしばって上っていく。額からしたたり落ちる汗。峠までの急な坂道は、ぼくらが休むことなくペダルを回し続けなければならないことを命令している。思えば、この峠道では何百人というトライアスリートたちの垂らした汗が染みていることだろう。彼らは初めコースを指示したぼくを恨むのだが、一度上ると、上りきった喜びと自信に満ち溢れ、「また上ろう」と言う。最初は途中から歩いた者も二度目には最後まで自転車に乗って上り切るようになる。若者たちはこの地に来て真城峠を上らないと「気が済まない」とさえ言う。真城峠から伊豆半島の屋台骨・天城山塊の山並みを眺めた者は、いっぺんに峠が好きになるのだ。」

この文章は井田でのトライアスロン合宿を始めてから2年後に執筆した自著『ノンフィクション・エッセイ~波と光と風のある夏』(1991年6月、大和出版より刊行)の中の「大地の声が聞こえる~井田は小さな大自然」の中の一節である。このように88年以降、私たち中野JCのメンバーは毎年2~3回、多い年には5回も井田での合宿を繰り返しながら、西伊豆の自然と向き合いつつスイミング、サイクリング、ランニングの3種目のトレーニングを展開してきた。

標高約500mと、決して高い峠とは言えない真城峠だが、峠までの急勾配をランやバイクで走っていくアプローチは、スポーツ・トレーニングというよりも、その様は修験道の山伏たちが山道を歩むが如き修行の姿にも似ていた。誰の助けも借りず、苦しくも諦めることなく、ただひたすら上ることで、すべてを忘れ無念無我の境地に入る。大袈裟に言えば自己を棄て自己を得る、そんな境地になれるような思いが、井田という天然自然に囲まれた舞台で体験できるのだ。

そう、トライアスロンは自分が自身を鍛え心身を浄化していくプロセス、自己鍛錬と心身脱落の世界ではないか。それは峠を上がることばかりでなく、ドボンと海へ飛び込んだ瞬間から始まる。海という自然界に身を投げた独りの自分を自覚した途端、雑念が払われ、無心の気持となる。バイクやランの途中、痛みや苦しみで手や脚を止めたりする時など、ふっと我に返ったりするのだが、それでもひたすらゴールを目指し走っていく中で無心の思いが自分を支配しているのだ。

誰に勝つのでもなく、負けるのでもない。一心不乱となって運動を続けていく過程で、自分の力の弱さや足りなさを感得することができる。それは肉体的な問題だけに留まらず、精神そのものの問題にまで行き当たる。長い距離を長い時間をかけて運動を続けていくうちに雑念が払われ、自分の魂と出会い己の本性を知り得る世界である。これはトライアスロンだけに限らず、あらゆるスポーツの極めていく過程で探求されていくべきことであろう。

従って勝負に勝つか負けるかということは、私にとって二の次といってもよい。かねてから私は、スポーツに取り組み親しむということは精神を鍛えることにあると考えていたし、今もその考えに変わりがない。かつて1995年2月、中野JCの創立10周年記念シンポジウム&パーティを開催した際、「トライアスロン文化の創造に向けて」と題する代表者メッセージとして次のように記したことがある。

「私たちはその名の通りジョイ(楽しく喜びに溢れた)サークル(友情に満ちた集まり)として、トライアスロンをはじめマラソン、サイクリング、スイミング、ハイキング、そのほか様々なスポーツ行事と行楽を通じて共に喜びと楽しみを分かち合い、心身の鍛練と向上に努めてまいりました。しかしまた、私たちクラブが目指すものは、スポーツが単に肉体や精神の鍛練に終始するだけでなく、また各種大会において自己記録の更新や勝利を獲得することだけではなく、何よりもサークル活動全体を通じて個々人が人間としての知恵と見識を身に付け、スポーツマン同志の友情と友愛を深め、心の豊かさと潤いを得るための活動であると確信しています。その意味で私たちのクラブ活動は、競争の勝利ではなく、人間としての勝利に結びつくものでなくてはなりません。」

その中野JCのクラブ活動の一環として1988年夏から始めたのが西伊豆一帯をロケーションとしたトレーニング・キャンプだった。キャンプの拠点となった井田でのトレーニングのメインコースは、平均斜度8%以上の林道を真城峠まで直登する5㎞余りのヒルクライム・ラン&バイクである。次に利用したのは井田から走り出して戸田~土肥~宇久須(うぐす)~松崎~雲見~伊豆半島最南端の石廊崎(いろうざき)まで、数十回ものアップダウンが続く片道100㎞の海岸線や、松崎から標高897mの仁科(にしな)峠まで20㎞の坂道を上り西伊豆高原の尾根を経て土肥に下るバイク・ルートだった。

その後、何年か経って、井田から県道を左手へ進路を取り大瀬まで行く約7㎞の舗装道が整備され、さらには途中のトンネルも新しく造り替えられた。つまり井田から真城峠への直登ルート、県道を右手の戸田方面へ行くルートに加え、三方面の道が使えるようになったのだ。井田から大瀬までの道が狭い山道に代わって舗装されたということは、すなわち沼津まで海岸線の舗装道を利用することができる。87年8月に私が古宇から単独、真城峠を上ったのは、この大瀬経由の海岸線ルートがなかった為だが、これで井田~大瀬~古宇~真城峠~戸田~井田という、約36㎞の周回ルートが拓かれたのである。

私のサイクル日誌を見ると、この右回りのルートを走り出したのは1990年5月27日、井田でのトライアスロン・キャンプと称し合宿を行った時のことである。誰と走ったかは記憶にはない。複数のアスリートと共に井田を出発し、大瀬の集落を通過して古宇まで約14㎞の海岸線を走り、そこから真城峠の道を上り出した。彼らは、この峠道を上るのが初めての体験である。

2年前と変わらず古宇の入り口からは砂利道が続き、舗装部分も凸凹してタイヤが細い自転車にとって決して走り易い路面とは言えない。その道悪のお蔭で、峠まで人やクルマに会うことはない。途中、坂の勾配が厳しい箇所で数人が歩き出したようだが、私は二度目の経験で峠までの距離を知っていたから、自転車から降りることなく峠まで上り切ることができた。

また、この間、海でのスイムは井田の桟橋から堤防が切れる500mを何度も往復して距離を稼いでいたが、それだけでは飽き足らず、私は密かに足ヒレを着けて井田の漁港から大瀬と戸田の両方面へそれぞれ泳いでみた。出来るだけ長い距離が泳げるような海上コースを探索するためである。大瀬の近くの岩礁まで泳いで行ったときは、足ヒレを使っても強い潮に流されてしまったこともあり、怖い思いをした。反対に戸田方面へ半分余りを泳いだ時、潮の流れや岩場、入り江の状況などから安全を確認し、「これならば戸田の港から泳いで井田まで3㎞余りの距離が泳げる」との目処がついた。

それとランのトレーニング・コースは、井田の集落の田圃を囲む農道が舗装されていて、一周が約800m、さらに「明神池」と呼ぶ淡水の池や古墳群がある集落の奥まで巡ると1.3㎞ほどのランニング・コースが得られる。また、田圃の中央には200mほどの直線の道が通っており、まさにトライアスロンのウィニングロードに相応しい。

こうした井田をベース拠点としたトレーニング・キャンプで、私たちは実際のトライアスロンのレース・コースづくりの修練を重ねてきた。そして井田で合宿を始めてから4年を経て、ついにトライアスロンの舞台を整えたのである。あとは参加選手やボランティアなど、人集めである。私たち中野JCのクラブ員や合宿参加者だけでも良かったが、それではレースをやらなくても結果が見えている。合宿ばかりでなく普段のトレーニングを通じてクラブ・メンバーの競技力は自ずと判っているからだ。だからクラブ員以外のアスリートも外部から募り、皆で切磋琢磨してみたいと思った。

記念すべき第1回大会は1992年11月2日(月曜日)、3連休の休暇を利用して開催することとなった。「西伊豆海岸一帯を舞台とした日本一タフなトライアスロン大会を当クラブの手づくりで開催します」とアピールした大会の呼称は“JC杯 西伊豆トライアスロン”。そのメイン・コンセプトは「トライアスロンでは自己管理能力が問われます。そのトライアスロンの原点に立ち返って行います。質素につつましくやります。厳しいけれど楽しい大会にします。」と謳(うた)った。

競技内容は、スイムが戸田港の右手の陸地先端から井田港の桟橋までの3.3㎞、バイクが井田から大瀬崎を巡り古宇を経て真城峠を目指し、峠から急坂を下って戸田の街まで下り、次いで海岸線のアップダウンを重ねて土肥の街を抜け恋人岬で折り返し、再び土肥~戸田~井田へ戻る86㎞、最後のランは大会本部がある井田を出発して戸田の街を抜け、土肥へ向かう途中の船山峠を折り返す23㎞である。

参加選手は全部で15名、うちクラブ・メンバーが8名、一般参加者が7名だった。女性の参加者は1名、あとは男性で、若きは22歳から年長者は41歳という年齢構成である。予期した通り、一般参加者の応募は少なかった。監視員も救援ボートもない海を3㎞余り泳ぎ、バイクとランを合わせトータル標高差2,400mというアップダウンのコースを走り切る厳しいレース・コースに挑戦してくる者が、そんなにいるとは思えなかったからだ。その点、中野JCのメンバーたちは何度も何回も、毎年この地へやって来てトレーニングを積んできているし、コースにも熟知していたので、それぞれ“完走”はできるという自信は抱いていたようだ。

一方、大会役員ボランティアは男性7名、女性4名の合計11名で、コースの監視や選手の誘導、飲食物の選手への供給を行うエイドステーション活動、そのほか選手の輸送と回収、救急、通信連絡、計測、写真撮影など、トライアスロン大会の運営に係わる様々な作業を担当する。私も選手として参加したかったけれど、主催者の代表として競技の公正安全の確保や万が一のアクシデントに備えなければならなかったので、やむなくボランティアに回った。また女性ボランティアのうちユリコさんとユキコさんの二人は、奇しくも西伊豆の地で生まれ育った従妹同士で、地元に明るいことが何よりも心強く思えた。

大会当日は天候に恵まれ朝から青空が広がった。晩秋に差し掛かる11月だが、海水温はスイミングに快適な22℃、気温も17℃と、7時間余りの運動を続けるのに理想的な気温である。朝5時には選手ボランティア全員が起床し、早々と民宿の用意してくれた朝食を済ませ、ウェアやシューズ、バイクの点検など準備に余念がない。かたやボランティア達は、おにぎりやスポーツドリンクなどエイドステーション用の食糧、飲料の準備を始める。そして、すべての準備が終えたところで、選手・ボランティア全員で7㎞離れたスタート地点である戸田の港へとクルマで移動した。

「がんばるぞぉ、エイ・エイ・ウォー」

ウェットスーツに身を包み駿河湾の青海に飛び込んだ15名の選手達は、スタートの合図を前に気勢をあげ、片手を海の中から突き上げた。色とりどり、カラフルなスイミング・キャップが波間に揺れた。これから3.3㎞の海を泳ごうと自らを鼓舞しているのだ。そうして誰人にも援助を受けず自らの力と気力で、遠い距離と長い時間との闘いのスタートを切った。

<レースの経過や結果は、ここで詳らかにすることもないだろう。私ばかりでなく選手ボランティアの皆さんの気持や思い書き綴れば、それこそ多数の紙数を費やさねばならない。大会の模様や競技結果はフェイスブックの専用ページ『西伊豆トライアスロン大会』に掲載されているので、ご覧になって下さい>

それから6時間20分が経過した。井田の田圃の真ん中の直線道路に、記念すべき第1回トライアスロン・レースの勝者が姿を見せた。まだ陽は高い。スイムから終始、トップを守り、3種目を制覇したのだ。そして最終ランナーが戻ってきたのは、それから2時間余りが過ぎた頃、すなわちスタートから8時間30分ほど経った時、田圃の中央のウィニングロードを走る選手に、私たちボランティアはもちろんのこと、すでにゴールした選手たちも拍手をもって出迎えた。

もうその頃は海に向かって並ぶ松林の西側に陽が傾き始め、空に棚引く雲は夕焼けで茜色に染まっている。暗くならないうちに大会が無事、終えたことに、私は深い安堵の気持を覚えていた。記念撮影とばかり参加者全員が田圃の真ん中に集まり写真を撮っていると、夕陽は一層、赤々と皆の顔を照らし出した。

その時である。夕陽は人間ばかりでなく、道も田圃も蜜柑の木々も、さらには井田の集落を囲む山々を包み込むかのように、茜色に染め始めたのである。

「人魚姫だ。人魚たちがやってきた!」

私は直感した。声にはならなかったが、胸の内で叫んでいた。人魚たちは駿河湾の海から浮上すると空に向かって舞い上がり、艶やかな緋色の衣を靡かせ、風の吹くままに泳いでいるかのようだ。そして衣の色彩はキラキラと銀色の鱗(うろこ)のごとく輝きながら眩い光となって天空に散り紛い、陸の孤島・井田の森羅万象を明るく照らしていた。